どうも、木村(@kimu3_slime)です。

デュルケーム「自殺論」を読みました。

僕はもともと社会を学問的に調べること、社会学に興味を持っていて、社会学の父と呼ばれるコントの本を読みました。

参考:フランス革命後の秩序を求めて「オーギュスト・コント 社会学とは何か」を読む

コントは確かに数学から生物学まで含むあらゆるものを含んだ社会科学を打ち出しましたが、そのテーマの範囲は広く、「百科全書的な社会学」と呼ばれるようになりました。

そこで、社会学は数学〜生物学の寄せ集めではなく、その固有のテーマがある、と訴えたのがデュルケームです。

「自殺論」では、「社会というものは確かに存在する」、その命題を裏付ける例として「自殺」という現象を分析して見せたのでした。

物理法則と同じように、社会法則というものが実存する。その主張が面白かったので、紹介していきます。

「社会」は存在する

デュルケームは、社会学において「社会的事実はモノと同じように、個人の外側にある実在と同じように研究するべきだ」という原則を持っています。

もし、そういう実在がなければ、人に関する現象が全て生物学や心理学、個人によるものに還元されて説明されるなら、社会学というものは必要ないことになってしまいますよね。

この世に存在するのは個人だけととらえるならば、社会は存在しないということになります。つまり、社会学は、個人的な理由に帰して終わりではない何かを探るものになるわけです。

精神病、体質、気候は、自殺率に影響しない

ではそういう社会学的な事実は、本当に存在するのか。自殺を例に考えてみましょう。

国ごとに分けられた、自殺者数の統計的なデータを使っていきます。

個別の自殺を観察するのではなく、数千〜数十万単位の人をまとめて考えるわけです。

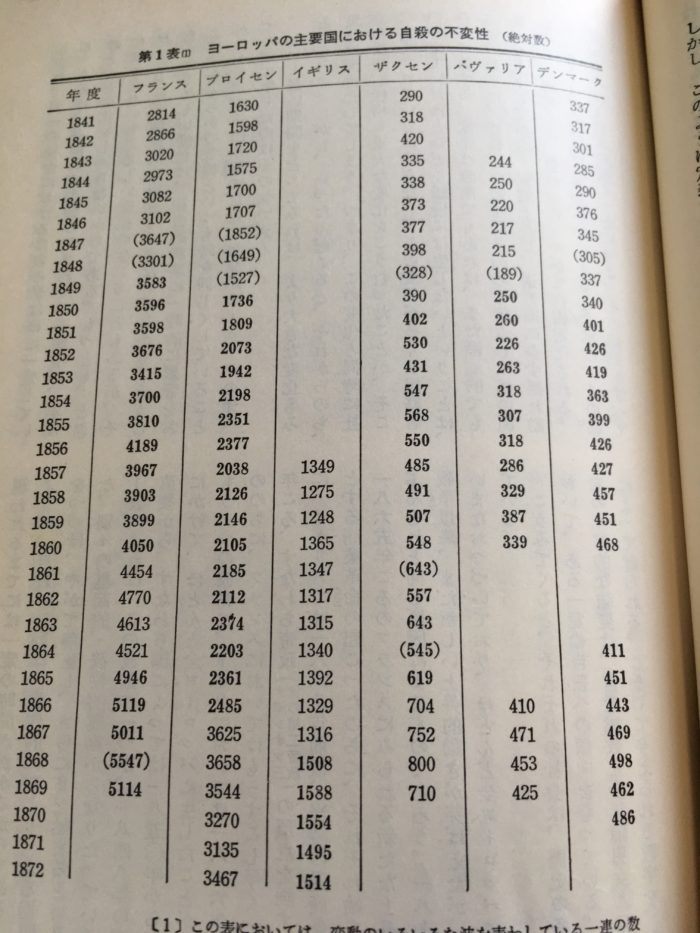

引用:世界の名著〈58〉デュルケーム,ジンメル (1980年) (中公バックス) p.67

10年単位程度で見れば、国ごとに自殺者数はほぼ一定になっています。革命や戦争の時期にはその数が変動するけれども、再び一定の自殺者率に安定する。

ここから言えるのは、その国・社会において固有の自殺率(社会的自殺率)というものがあることです。

その変化は、非社会的な原因によるか、社会的な原因によるかいずれかでしょう。

デュルケームは、精神病、体質、気候などの非社会的な原因は、社会的自殺率の変化に大して影響を及ぼさないと言います。

変化に、というのが注意点ですね。非社会的な原因による自殺が存在しないと言っているわけではなく、それは一定で、自殺率の変化に影響しないというわけです。

また、模倣という心理学的要因による自殺も自殺率に影響しないと考えています。これは自殺の多い国の隣にも自殺の少ない国があるという事実から、大して伝搬はしないと結論づけています。

警察による自殺の推定動機というデータを見ると、個人的な動機(貧困、家庭の悩み、恋愛…)も自殺率に影響しないことがわかります。実際、自殺数が大きく変化した時期であっても、自殺の推定動機の割合は変化しないのです。

社会的自殺の3タイプ

ここまでの話で、気候・物理的な環境によっても、個人の身体・心理的なことによっても説明できない自殺の傾向が存在することがわかりました。消去法によって、これは社会的な法則と言わざるをえませんね。

自殺という現象を説明するために、「精神病?→影響しない」「気候?→影響しない」「個人的動機?→影響しない」と、非社会的な要因をステップを踏んで切り分けていくことで、社会的な原因があることを明らかにする論法は、見事なものです。

このテーマがたとえ自殺でなくても使える手法ですし、(近代・現代)社会学の基礎を築いているなと思いました。

正直僕はこの話の紹介で満足なのですが、自殺の社会的な原因とは一体なんなのか、一応触れておきましょう。

デュルケームは、自己本位的自殺、集団本位的自殺、アノミー的自殺の3タイプに分けています。

自己本位的自殺

このタイプは、宗教による自殺率の違いを示しています。

具体的には、ユダヤ教徒・カトリックは自殺率が低く、プロテスタントは自殺率が高いというデータがあります。プロテスタントはカトリックに対して、1.5〜2倍近く自殺率が高いので驚きです。

この説明として、プロテスタントは自由検討(リーブル・エグザマン)が広く認められていることが挙げられています。

教会に行かず、自由に考えて良いからこそ、連帯感・緊密感が弱まり、自殺してしまう。社会との結びつきが弱くなって、自己以外に基準がなくなってしまう、これが自己本位的(エゴイズム)と呼ばれるわけです。

これは神を信じない人、知識を求める人、いわゆる文明人に共通して起こりそうな話で、恐ろしいですね。

ポイントは、宗教を信じているか否かではなく、一部の宗教がもたらしている社会的なつながりが重要ということです。

集団本位的自殺

集団本位的自殺は、殉教や、軍隊における自殺などを指しています。昔の日本で言うと、切腹も例に挙げられていますね。

より一般には、社会が個人をあまりにも強く従わせていることによる自殺を、集団本位的自殺と呼びます。これは、個人が自己以外の何にも従っていない自己本位的自殺と対照的ですね。

この証拠としては、ヨーロッパ諸国において、一般人よりも軍人の方が自殺率が高いことが挙げられています。

軍人の中でも特に精鋭部隊の自殺率は高く、軍人的な献身・犠牲を求める姿勢が自殺を招いてしまうと解釈しています。

アノミー的自殺

アノミーとは、道徳・社会的な規範が壊れた状態、無秩序を意味するギリシャ語です。

このタイプは、前者2つに比べると理解しにくいかもしれません。

典型的な例としては、経済的な危機、株価の暴落などの金融危機の時期に自殺が増えることが挙げられています。

しかしデータを見ると、生活できなくなるほど貧しくなってしまったから、貧困になってしまったわけではなかったそうです。

また、万国博覧会のような経済的な繁栄をもたらすような出来事の時期にも、自殺率は増加していました。

ここから言えるのは、その経済的な変動によって、今まで無尽蔵に使えていたお金が使えなくなってしまうなど、モラルが崩壊し、欲望がコントロールできなくなってしまうことによる原因です。これがアノミー的ですね。

日本において1998年頃から自殺者が増えたのは、アノミー的自殺とも考えられるでしょう。

参考:平成10年に、日本での自殺者数が急増した理由を知りたいです。

経済的なアノミー以外にも、離婚・死別した人の自殺率が高いことも、アノミー的自殺に分類されています。

これまでの3タイプをまとめると、自己本位的な自殺は無気力、集団本位的な自殺は情熱的、アノミー的な自殺は怒りという特徴になるでしょう。

デュルケームの自殺分類は、急速に経済発展し、伝統的社会から近代社会へ変わりつつ国しか当てはまらない、経済発展を遂げた先進国には当てはまらない、という指摘もあります。

参考:デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 – 阪本俊生 関西学院大学社会学部紀要

彼が主張したことが現代的な基準において正しいかどうかはともかく、社会的な原因による現象が存在するという訴え方・社会学のメソッドは素晴らしいものだと思いました。

続いて、同じく社会学の基礎を築いたと言われるジンメルを読んでみます。

木村すらいむ(@kimu3_slime)でした。ではでは。

世界の名著〈58〉デュルケーム,ジンメル (1980年) (中公バックス)

売り上げランキング: 445,993

こちらもおすすめ

神の救いを求める禁欲から、資本主義は生まれた 「プロ倫」を読む