どうも、木村(@kimu3_slime)です。

今回は、淫夢語録、クッキー☆語録、syamu語録、尊師語録などの具体例をもとに、「(ネット)語録とは何か」について考えていきたいと思います。

「(ネット)語録」の意味・定義

Wikipediaによると、語録は「ある人物の言葉を集めた物」を意味しています。

語録(ごろく)とは、一般的にある人物の言葉を集めた物である。本来は禅宗用語で師僧の言行・説法・年譜などを筆録した文献であったが、転じて禅宗以外の宗派や政治家・芸能人などの言行などを収録した言行録一般を指すようになった。

今回注目したいのは、インターネット上で淫夢語録、クッキー☆語録、syamu語録、尊師語録と呼ばれているものです。

この中で最初に「語録」という言葉が使われるようになったのは、淫夢でしょう。その後、他ジャンルでも「語録」が使われるようになっています。

淫夢語録とは、主にCOAT発売のホモビデオ「真夏の夜の淫夢」及びその関連作品を元ネタとするスラングの総称である。「淫夢語」とも。

尊師語録(そんしごろく)とは、唐澤貴洋の発言を元ネタとするスラングの総称である。尊文(そんぶん)とも。

ここで言われている語録は、「特定の作品や人物を元ネタとした、スラング(特定の集団でのみ通じる言葉)の総称」と言えますね。これが(ネット)語録の定義です。

さて、これら語録の特徴はなんでしょうか? 具体例を交えつつ考えていきます。

一般的なネットスラングと比較した語録の特徴

集団語としての一般的な特徴

柴田(1958 NHK国語講座 日本語の常識)は、隠語、スラング、職業語を抽象化した「集団語」という言葉を提唱し、その特徴を次のようにまとめています。

(一)集団語は人工的に作られる。

(二)集団語はメンバー間のつながりが緊密になった時に発生する。

(三)集団語は小さく等質な、孤立した集団で発生しやすい。

(四)集団語は集団内のメンバーの結びつきを固くするが、集団外の人との結びつきをゆるめたり断ち切ったりしてしまう。

(五)集団語の特徴は、外国語の使用、単語の形の変化、意味の変化かのいずれかであり、発音、文法、文字に特徴が出ることは多くない。

語録も集団語の一種であり、おおむね上記のような性質を踏まえていると考えて良いでしょう。

特に、(四)で指摘するような排他性はより強く持っていますね。

しかし、(五)の「発音、文法、文字に特徴が出ることは多くない」は今回は当てはまりません。

インターネットスラングは文法・文字にこそ特徴が現れます。これは松田「ネット社会と集団語」で指摘されている通りです。

つまり柴田の「集団語」では、数人から数十人の集団、口頭が前提となっていたのでしょう。インターネットでは数百人以上関わるのは当たり前ですし、文章がベースになっています。

発音が重要

語録とネットスラング全般を区別するのは、発音を伴っているかどうかです。

語録には元ネタとなる音声付きの作品があり、発音があります。

それを使いこなす人は、必ず発音をセットで覚えているはずです。

例えば、淫夢語録には「ないです」というものがあります。

これは「浣腸ってのはした事ある?」という質問に対して野獣先輩が答えたものです。

一方で、クッソー☆に登場するNYN姉貴にも、「ないです」という語録があります。

この二つの「ないです」は文章では区別できませんが、発音で区別されています。野獣先輩の「ないです」とNYN姉貴の「ないです」は響きが違うのです。

この違いをあえて文章にするときは、「(〜したことは)ないです」「ないです(NYN)」とされることが多いでしょう。(ごっちゃになってることも多いですが。)

語録使用者は、聞いた発音を語録に結びつけることができます。

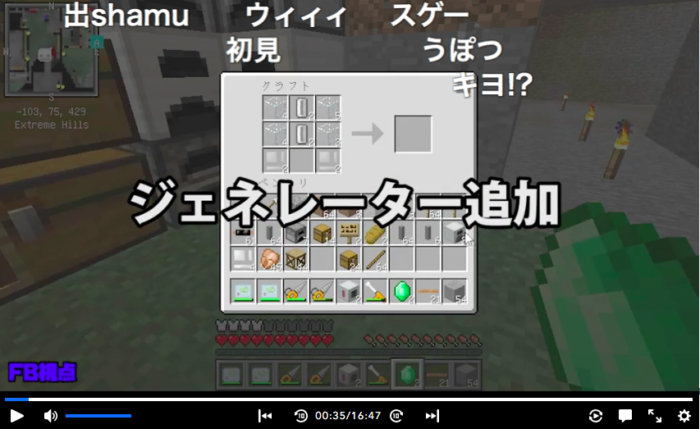

例えば次の実況動画で「ウィィィ」という声を聞いた視聴者は、syamuかキヨに結びつけていますね。(実況者側は全く意図していない)

引用:【日刊Minecraft】最強の匠は誰か!?工業系編 ゾンビ犬ラブ4日目【4人実況】

「ウィィィィッス ↑↑」と上がればsyamuだし、「ウィース↓」と下がれば「キヨ!?」になる。

このように、語録は発音、元作品の音声・空耳がベースになっています。これが一般的なネットスラングとの違いです。

特定の人物・作品が結びついている

語録の定義でも指摘した通り、一般のネットスラングと比較すると、語録には特定の人物・作品が紐付いています。

これは2ちゃんねる用語やTwitter用語とは別のものです。

例えば、「逝ってよし」や「イキリオタク」は特定の人物・作品とは関係なく使われる言葉です。

なんJ語のひとつである「〜ンゴ」という語尾は、ドミンゴとほぼ関係がありません。響きが採用されただけであり、ドミンゴの発言や行動を象徴していません。

しかし、(偽)尊師語録の「〜ナリ」という語尾は、某弁護士に結びついています。「俺は嫌な思いしてないから」というときは、チンフェの語録だと意識されるわけです。

語録の使用者は、元ネタとなった人物・作品との関係を踏まえて使います。

淫夢語録なら「真夏の夜の淫夢」、クッキー☆語録なら「クッキー☆」、syamu語録ならsyamu動画、尊師語録なら尊師の書き込み、と言ったように。

語録は、特定の作品・人物・事件を共有していると認識できる言葉であるからこそ、一般的なネットスラングより強い連体感を生み出すことでしょう。

シリーズ化されている

これは先ほどの話からの帰結ですが、語録にはシリーズ化されているという特徴があります。

「禅宗用語で師僧の言行・説法・年譜などを筆録した文献」という原義、「緑」にマッチした話です。まとまっている。

例えば、「キタ━(゚∀゚)━!」と「ぬるぽ」は、2ちゃんねるのスラングですが、互いに関係性がありません。2ちゃんねるで使われるということくらいしか共通点がないのです。

ところが語録は違います。「なんでもしますから!」と「やりますねぇ!」には淫夢関係の作品であるという共通点があり、淫夢語録として認識されます。

あるsyamu語録「それってYO!」を知った人は、別の語録「自分の身は自分で守れるはずです」も知っていくはずです。

Twitterのスラングは、たいていは体系化していません。「お前有名人じゃんw」とリプライする人が、「(オタク特有の早口…瞬足…コーナーで差をつけろ)」を使うとは限らないのです。関係性が薄い。

もちろん、「キター」と「マターリ」はセットですし、「5000兆円欲しい!」を知っている人は「バジリスクタイム」も知っている可能性が高いでしょう。とはいえ、ネットスラングは個別的である傾向にあります。

それに対し、語録はシリーズ化されている。単一のネットスラングを語録とは呼びません。数十個から数百個以上のスラングをまとめて語録と呼ぶわけです。

メジャーな淫夢語録を紹介している大百科記事でさえ、100を超えるスラングが紹介されていますね。

語録の改変・拡張性

語録は特定の作品・人物の言行が元ネタになっていますが、元ネタとは違ったニュアンスで語録が使われることもあります。

例えば、「窓際行ってシコれ(窓シコ)」は、「窓際行って落ちろ」と改変されて使われてます。

「んにゃぴ……よくわかんなかったです」は、原作では「んにゃぴ、やっぱり自分の方がいいですよね」なのです。

()を使った表記では、無数に改変が生まれます。「あのさぁ…(呆れ)」「あのさぁ…(怒り)」ではニュアンスが違いますよね。

語録は原作をベースにしていますが、必ずしもそのままで使われるわけではありません。使いやすいように、理解しやすいように使われるのです。

「これはいけない。」は、フェイクの語録です。尊師はそんな発言を実際はしていないわけですが、釣りであってもそれらしければ語録に採用されます。使いやすいですし。

語録は創作され、拡張される可能性があるわけですね。

かといって言い出せばなんでも語録になるわけではなく、原作らしさ・説得力があって、十分に普及しないと語録入りはしません。みんなが語録と認めるから語録になるのです。

まとめ

語録は、「特定の作品や人物を元ネタとした、スラング(特定の集団でのみ通じる言葉)の総称」です。

一般的なネットスラングと比較し、語録の特徴を考えてきました。

- 音声が付いている

- 特定の人物・作品が結びついている

- シリーズ化して覚えられている

- 改変が生まれている

が今回見出したものでした。

今後考えてみたい課題を挙げておきましょう。

- 語録はどのようにして生まれるか。単なるスラングが語録になるのはどのようなときか。淫夢民がクッキー☆語録を生み出した?

- スラング、語録の寿命の違い。語録の寿命が長いのはなぜか。

- 語録はどのようにして覚えられるか。原作を知らずに語録だけ覚えるのはどういう現象か。

- 語録はTwitterでのコミュニティ形成にどう寄与するか。

- 語録改変のメカニズム。使われる語録と使われない語録の違い。

木村すらいむ(@kimu3_slime)でした。ではでは。